Hipótesis para entender el origen de la cuestión popular en Chile

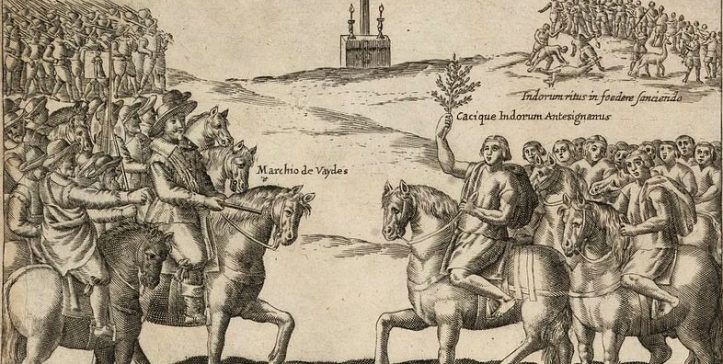

¿Cómo se estructura la sociedad naciente del Bíobio? ¿Es posible que se pueda desarrollar opiniones explicativas respecto de todos sus procesos sociales, económicos y culturales desde una perspectiva integradora histórica? ¿Acepta este territorio la especulación fundada sustentada en la fuente univoca del poder colonial? A nosotros nos parece que esta cuestión debe ser desarrollada construyendo una base de hipótesis multideterminada, en donde se construye un espacio para la diferenciación y la singularidad de diferentes campos configurativos sociales, que se constituyen separadamente en función del mismo proceso de modernidad que se instala a partir del siglo XVIII y quizás, a lo mejor, desde el mismo siglo XVII con la confrontación bélica de Curalaba, posterior a 1598 y el Parlamento de Quilín de 1641.

García Canclini refiriéndose a como entiende Bourdieu su teoría de campos, señala:

(…) dado que en las sociedades «modernas» la vida social se reproduce en campos (económico, político, científico, artístico), que funcionan con una fuerte independencia, el análisis sociológico debe estudiar la dinámica interna de cada campo. En vez de deducir del carácter general de la lucha de clases el sentido particular de los enfrentamientos políticos o artísticos, indagará cómo luchan por la apropiación del capital que cada campo genera y los grupos que intervienen en él. La sociedad, y por tanto, la confrontación entre las clases, es resultado de la manera en que se articulan y combinan las luchas por la legitimidad y el poder en cada uno de los campos.[1]

¿Era el Bíobio en el siglo XVII una sociedad moderna como para ser poseedora de este atributo de sociedad dividida y diferenciada en campos? Evidentemente no lo era. Era una sociedad mapuche, avasallada entre el río Itata y el río Bíobio que había sido dominada y sometida a una estructura de asentamiento en pueblos de indios y disponible como fuerza de trabajo a las necesidades del poder colonial. Sin embargo, si al concepto de campo de Bourdieu, le incorporarnos el concepto de la sociedad como espacios figurativos de Norbert Elías, podemos encontrar una suerte de pliegues conceptuales que nos sirven como instrumento explicativo para dar cuenta del tiempo y espacio que se configura en la sociedad del Bíobio en los siglos aludidos. Si nuestro empeño principal es mostrar la cultura y sociedad del Bíobio a través de sus relaciones sociales, vistas como interacciones constitutivas de patrones, evidentemente la mezcla de esta par conceptual campo y análisis figurativo tal cual nos lo propone Elías, nos podría permitir expresar las posibilidades de diferenciación que se traman desde el mismo momento que comienza la colonización de ese espacio denominado como frontera del Bíobio.¿Cómo se estructura la sociedad naciente del Bíobio? ¿Es posible que se pueda desarrollar opiniones explicativas respecto de todos sus procesos sociales, económicos y culturales desde una perspectiva integradora histórica?

Creemos que el análisis de campos configurativos en la naciente sociedad del Biobío nos demostrará que sus diferencias, son tan tenues que los limites se tornan difusos y que las necesidades imponen el encabalgamiento de múltiples pliegues de mestizajes que impregnan las clases sociales que están en formación, en torno a 3 o cuatro campos configurativos que son temporales y espaciales, y con mayor o menor perdurabilidad. Así, por ejemplo, podemos determinar la emergencia de una cuerpo de terratenientes medios, que han emergido de la labranza o bien claramente de labradores enriquecidos, pero que sin embargo no podrán constituirse en una burguesía terrateniente y mucho menos diferenciarse por medio autónomos simbólico culturales. Están unidos indefectiblemente a los usos de la tierra de campesinos e indígenas españolizados, es mas, podemos suponer que precisamente la incapacidad de las burguesías nacionales de imponer una “cultura” para resolver el tema de la identidad nacional, se encuentre anidada en esta incapacidad para desarrollarse con autonomía. Y prescindiendo de sus relaciones de dependencia de los barcos de la colonialidad comercial francesa, a los cuales tempranamente tuvieron que asociarse subordinadamente. A contrario sensu, podemos decir que ese bajo pueblo constituyente cultural de primera magnitud del Biobío Maulino, supo imponer y desarrollar una especificidad y singularidad cultural que es precisamente la que le dio potencia para imponerse en el imaginario representacional hasta el día de hoy. Así, no podemos más que asentir frente a la afirmación de García Canclini, cuando señala, objetando la insuficiencia de Bourdieu al señalar que la propuesta de cultura popular solo es un agregado diseminado de la cultura burguesa:

(…) por otra parte, esos diversos capitales culturales no constituyen desarrollos alternativos sólo por la inercia de su reproducción. También han dado el soporte cultural para movimientos políticos nacionales, regionales, étnicos o clasistas que enfrentan al poder hegemónico y buscan otro modo de organización social. Aun fuera de los conflictos explícitos es imposible reducir los variados sistemas lingüísticos, artísticos y artesanales, de creencias y prácticas médicas, las formas propias de supervivencia de las clases populares a versiones empobrecidas de la cultura dominante o subordinadas a ella. Necesitamos reformular la concepción de Bourdieu, en muchos sentidos útil para entender el mercado de bienes simbólicos, a fin de incluir los productos culturales nacidos de los sectores populares, las representaciones independientes de sus condiciones de vida y la resemantización que hacen de la cultura dominante de acuerdo con sus intereses.[2]

La constitución de una sociedad configurativa, que expresa en sus inicios y a partir de sus múltiples mestizajes, una relación de horizontalidad comunitaria permitía a sus relacione sociales construir un esquema de símbolos culturales, que expresarán sus habitus pretéritos, para compartirlos, sin distinción de clases sociales emergentes, que solo vendrían a diferenciarse con mayor fuerza a fines del siglo XVIII y hacerse evidente palmariamente en el siglo XIX. El capitalismo emergente en el mundo está construyendo su acumulación originaria y a la vez está constituyendo un sistema simbólico en los países centralmente dominantes (estéticas, arte, vestimenta, gustos, etc.). Pero, a la vez, simultáneamente, estará conviviendo con las expresiones de las matrices culturales otras que no puede controlar. Primero, con las indígenas que tratará de someter sin éxito y de las cuales, a su vez, deberá impregnarse para sus propios modos de existencia. Adoptará el tabaco como signo estético de burguesía comercial exitosa además de sometimiento adictivo biológico. Las culturas sometidas y subordinadas y subalternas, estarán y seguirán estando en condiciones de desarrollar sus apropiaciones culturales, en mezcla mestiza y determinarán en cada espacio y tiempo, circulaciones autónomas de bienes simbólicos y en no pocos casos, determinarán espacios de autonomía simbólica. Así nos lo recuerda García Canclini, cuando sigue discutiendo las afirmaciones taxativas de Bourdieu y que corresponden a la dominación burguesa en los países centralmente europeos. Por lo demás, si analizamos el planteo de el propio pueblo natal de Bourdieu, en el Bearnes del Sudoeste de Francia, encontramos pruebas evidentes de que la tal dominación burguesa no se desarrolla con la simpleza direccionalidad, con la cual la expresa Bourdieu. Dice Canclini:

(…) coincidimos con Bourdieu en que el desarrollo capitalista hizo posible una fuerte autonomización del campo artístico y de los signos estéticos en la vida cotidiana, y que la burguesía halla en la apropiación privilegiada de estos signos, aislados de su base económica, un modo de eufemizar y legitimar su dominación. pero no podemos desconocer que en las culturas populares existen manifestaciones simbólicas y estéticas propias cuyo sentido desborda el pragmatismo cotidiano. En pueblos indígenas, campesinos y también en grupos subalternos de la ciudad, encontramos partes importantes de la vida social que no se someten a la lógica de la acumulación capitalista, que no están regidas por su pragmatismo o ascetismo «puritano». Vemos allí prácticas simbólicas relativamente autónomas o que sólo se vinculan en forma mediata, «eufemizada», como dice Bourdieu, de la estética burguesa, con sus condiciones materiales de vida. (53)

Vemos allí prácticas relativamente autónomas dice Canclini. Y esto lo podemos asociar al sistema de prácticas y costumbres que se rearman en la sociedad naciente del Biobío Maulino, y en constitución en condiciones extraordinarias porque la propia conquista fue un acontecimiento extraordinario en la historia de la humanidad. Aquí, en el nacimiento de esta sociedad popular, a ras de piso, desde abajo y en condiciones de guerra, hambre y asentamiento precario, estaban ocurriendo los fenómenos que analiza Elías en el desarrollo civilizatorio: una particular formas de atractividad y conformación de campos gravitacionales sociales, que expresaban la correlación de fuerzas sociales de mapuches y españoles. No obstante, estaban ocurriendo los mismos procesos en forma constitutiva, que ocurren en la sociedad moderna de hoy o de ayer:

Al mismo tiempo que organiza la distribución de los bienes materiales y simbólicos, la sociedad organiza en los grupos y los individuos la relación subjetiva con ellos, las aspiraciones, la conciencia de lo que cada uno puede apropiarse. En esta estructuración de la vida cotidiana se arraiga la hegemonía: no tanto en un conjunto de ideas «alienadas» sobre la dependencia o la inferioridad de los sectores populares, como en una interiorización muda de la desigualdad social, bajo la forma de disposiciones inconscientes, inscritas en el propio cuerpo, en el ordenamiento del tiempo y el espacio, en la conciencia de lo posible y de lo inalcanzable.[3]

Es decir, de alguna manera, en esta colonización de manera extraordinaria, podemos auscultar la germinación de algunos procesos de constitución de una sociedad popular. Primero, como asentamientos que producen su existencia en condiciones de extrema fragilidad, para posteriormente, en la medida en que los procesos se estabilizan para producir las acumulaciones de excedentes marginales del peculiar modo de apropiación colonial que le es permitido establecer a los españoles, designados para sostener la frontera y aquellos hacendados del borde norte de ella, que débilmente establecen sus vinculaciones dependientes con el mercado colonial del Lima. En esa clásica triada de producción, circulación y consumo, entre Concepción-Penco, Santiago Coquimbo y Lima, se estabilizan procesos económicos que construyen los rudimentos de “clases” en formación, que renuevan habitus y reproducen prácticas sociales para el sostenimiento de sus agrupamientos sociales. En ese proceso, observamos a los gobernadores y sus redes clientelares, órdenes religiosas y el bajo pueblo mestizo en constitución. Pero todos ellos, en cuanto clases que se constituyen están afrontando la constitución de relaciones sociales para articular el espacio de los mundos coloniales en Santiago, Concepción, Chiloé y Coquimbo. De manera diferenciada y apelando a sus habitus, pero también en las condiciones de los campos configurativos como redes plasmáticas de las clases en constitución, estarán desarrollando la transformación de estas mismas relaciones sociales en la medida que lo requieran. Por ello, no es solo la repetición de habitus de impronta “española o mapuche los que se juegan en el juego social de la colonia y sus problemáticas, sino que se desarrolla una particular praxis de transformación social, para enfrentar la sobrevivencia y la relación interétnica y también, seguir produciendo la conquista, que es el imperativo del campo mayor. Esta última cuestión la echa de menos García Canclini en la propuesta Bourdesiana:

Pese a que Bourdieu reconoce esta diferencia entre habitus y prácticas, se centra más en el primero que en las segundas. al reducir su teoría social casi exclusivamente a los procesos de reproducción, no distingue entre las prácticas (como ejecución o reinterpretación del habitus) y la praxis (transformación de la conducta para la transformación de las estructuras objetivas). No examina, por eso, como el habitus puede variar según el proyecto reproductor o transformador de diferentes clases y grupos.

A nosotros esta observación de Canclini nos parece central y relevante para nuestro objeto de estudio. Es relevante, por cuanto tiene enormes implicaciones para el cambio social y tiene centralidad para la configuración del campo cultural Biobense-Maulino, en la medida que permite explicar esa tensión que las comunidades desarrollan entre si y con el medio ambiente, para producir la adaptabilidad que los conducirá a la estabilidad y a la consolidación como asentamientos comunitarios. Esta cuestión es el punto nodal, a nuestro juicio, para entender que se anida en los patrones de interacción social con “co-presencia de otros” que permite construir comunidad. Así, habría ocurrido en los 200 años en el norte del Biobío, con los agrupamientos sociales que finalmente se convierten en primigenias clases sociales, que remitan a los inicios del proceso modernizador del capitalismo en condiciones de emergencia colonial.

Ahora, en el campo configurativo en formación del Biobío y el Maule, se constituyen también otros simbolismos que provienen del sistema de estructuras estructurantes religiosas y que son apropiadas por los grupos de ex solariegos españoles o mestizos virreinales peruanos o mestizos indigenizados guaraní o españolizados del río de la Plata. Alrededor, por ejemplo, de una imagen de San Sebastian, abandonada en una de las huidas de los habitantes de Chillán en las inmediaciones de Yumbel y recogida para convertirla en icono religioso que resguarda y protege a las comunidades campesinas, se estructura una adoración comunitaria religiosa. La iconografía de San Sebastian se constituye en un soporte espiritual para todas las comunidades de las inmediaciones a Yumbel y Rere y de esta manera encuentra un lugar fundamental en el imaginario y en la estructuración de los habitus religiosos de los grupos campesinos. Administrada por la iglesia se desarrolla en el siglo XVII y XVIII y continúa su trayectoria icnográfica hasta convertirse en una referencia nacional de la religiosidad popular.[4]Esto último como un ejemplo de que la cuestión popular hoy en el siglo XXI, para ser entendida, requiere necesariamente alzar la mirada al siglo XVI, cuando se construyeron las sociedades populares mestizas e indígenas, que hoy día reclaman un encuentro en la plurinacionalidad emergente.

[1] Nestor García Canclini, La sociología de la cultura de Pierre Bourdieu, disponible en línea en www.scribd.com ( visitado el 3 de enero del 2011)

[2] García Canclini, op. cit. p. 11.

[3] García Canclini, op cit., p. 12

[4] Al desarrollar este punto se me ocurre que la cuestión pendiente desde el punto de vista del pensamiento critico social es explicar el campo configurativo social de la sociedad chilena desde los siglos XVI al XXI. Y no como una clasificación efectuada desde afuera sino, advirtiendo y siendo sistemático en unir lo que cierta historiografía ha particionado arbitrariamente para tratar d e encajar esta historias en otras historias de las cuales somos dependientes y colonizados.

Comentarios