En la obra del historiador francés Pierre Rosanvallon, Director del Centro de Estudios de las Ciencias Sociales de París y autor de más de treinta libros, entre ellos, “La Sociedad de Iguales”, “La Contrademocracia, la Política en la Era de la Desconfianza”, podemos encontrar algunas claves de la dimensión de la crisis que vive la política y sus instrumentos y con ello la propia democracia circundada de instituciones y paradigmas cuyas condiciones en las que fueron creadas están rápidamente desapareciendo.

Hace unos meses en un conversatorio que tuve el honor de compartir, nos señalaba que hay dos orígenes del desencanto, uno social y otro institucional. El origen social es el aumento de la desigualdad, la que es muy profunda porque el capitalismo se transformó, y también cambió el vínculo entre el capitalismo financiero y el capitalismo industrial. El institucional se debe a que la democracia no está cumpliendo con la promesa de que cada cual encuentre su lugar en la sociedad.

Esto provoca el advenimiento de la “sociedad del desencanto y de la desconfianza” que nos rodea, que él busca caracterizarla en su dimensión científica –colocando, por sobre el paradigma del progreso permanente de la modernidad, el paradigma del riesgo y por tanto también de la búsqueda–, en su dimensión macroeconómica –el mundo económico se vuelve cada vez menos predecible– y en la sociológica –ya que disminuye la confianza interpersonal en nuestras sociedades.Para los ciudadanos, la falta de democracia significa no ser escuchados, ver que las decisiones se toman sin consulta, lo cual va mucho más allá del dato ciudadano/electoral constituido en el momento único de la elección de los gobernantes y de los representantes

La contrademocracia la define como la democracia de la desconfianza frente a la democracia de la legitimidad electoral. Pero no se trata de lo contrario de la democracia en general, sino más bien de una forma de democracia que se contrapone a la otra. No es tampoco la versión liberal de la desconfianza; es una vía democrática de la desconfianza, en el sentido de que implica velar por que el poder sea fiel a sus compromisos, por que no se autonomice de la sociedad y responda efectivamente al interés general.

Esta contrademocracia, o conciencia crítica del “deber ser” de la democracia, se despliega mediante una serie de poderes que constituyen el ejercicio indirecto de la soberanía; no tienen ni pueden tener una expresión constitucional, son más bien informales, y se manifiestan sobre todo por sus efectos, porque pueden, en determinados momentos de explosión social, poner en cuestión la legitimidad y la estabilidad del sistema.

Como dice el filósofo francés Claude Lefort –que definió la democracia como el régimen político donde el poder es un lugar vacío, inacabado, siempre construyéndose, donde se alternan las opiniones y los intereses divergentes– la sociedad democrática se apoya en ausencias, fallas, sustituciones y ficciones; por otro lado, es una “sociedad histórica”, atravesada por la contingencia y en la que el sentido de sus principios y sus instituciones es el resultado de un debate que está abierto.

Si la democracia se apoya en ficciones y sustituciones, su historia está y estará marcada por sucesivos desencantos: el que enfrentamos actualmente se origina en la desacralización del pilar que desde hace más de dos siglos determina su legitimidad: la estructura electoral-representativa, lo cual produce, más allá de ella, la emergencia de nuevos actores e instituciones.

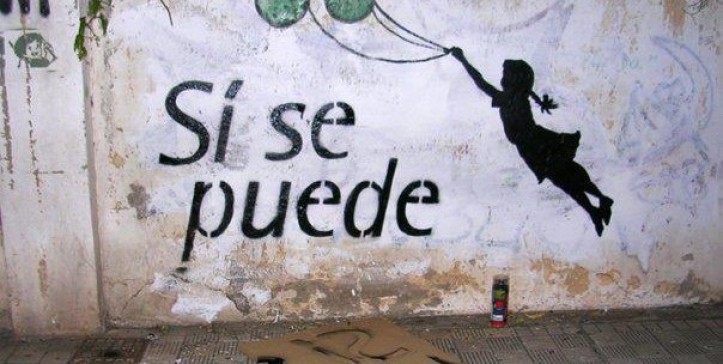

Por tanto, como bien lo señala la politóloga Rocío Annunziata, para Rosanvallon, el desencanto no es un factor paralizante ni negativo del quehacer social. Es más, lejos de paralizar la democracia la expande, y es comprendiendo el sentido de esta complicación, advirtiendo cuáles son los principios que vienen a cristalizar los actores e instituciones emergentes, exigiendo a la democracia que contemple todas sus dimensiones y que las integre en un conjunto articulado, que “lo podemos tornar motor en lugar de freno”. El desencanto no es la perversión de la democracia, sino lo que lleva a los sujetos sociales individuales del malaise, como los ha llevado en el pasado, a ensayar nuevas formas de organizar la sociedad.

Esto porque Rosanvallon aborda las transformaciones políticas contemporáneas desde la perspectiva de la “complicación de las democracias” dado que hoy, en la sociedad digital, se expanden las actividades ciudadanas y, por ende, surgen nuevas formas de legitimidad más allá de la “democracia electoral-representativa” que ha sido el eje de la democracia moderna.

Las formas de legitimidad responden también a las nuevas formas de la actividad ciudadana que actúan completando el ejercicio de la soberanía del pueblo más allá del acto electoral.

Rosanvallon sostiene que la historia de la democracia estuvo signada por la tensión entre un pueblo-principio y un pueblo-sociedad, es decir, entre el principio político democrático de la soberanía del pueblo y el hecho sociológico del pueblo empírico. La representatividad fue una forma de resolver históricamente esta tensión, ya que las elecciones sustituyeron la sustancia, la unidad –que estarían implicadas en una idea de “voluntad general”– por el número, es decir, por el dato que lleva al principio mayoritario.

Lo que plantea es que esta época está signada por la desacralización de la democracia electoral-representativa. La desacralización revela las fricciones sobre las que ésta se apoya y las vuelve así menos operante y hoy insuficiente: la legitimidad electoral de los gobernantes ya no coincide como antes con la legitimidad de sus acciones, ya no la garantiza. En su tratamiento del presente y de lo nuevo, Rosanvallon deja ver el corazón de la democracia como una forma de sociedad signada por la contingencia y la fragilidad.

Es esta contingencia y fragilidad lo que pone en cuestión la vieja legitimidad que sostuvo la democracia en estos siglos, de una parte porque el propio concepto de “soberanía popular” como paradigma de origen de la democracia se debilita por el cambio del concepto “pueblo” que ya no es el de la sociedad industrial, de clases y grupos definidos, orgánicos, perfectamente visibles y representables en su dimensión social e ideológica, sino de grupos heterogéneos, atomizados, que son más bien “una sucesión de historias singulares”, típicos de una sociedad líquida, postindustrial y a los cuales es más difícil representar por partidos y entidades que nacieron en otra época, en la civilización anterior.

Pero, a la vez, se experimenta un declive del desempeño de las elecciones democráticas por el alto abstencionismo –que hace que una mayoría electoral puede en verdad ser una minoría social, una simple fracción que gobierna sobre otra minoría activa y frente al rechazo o el desinterés de los no votantes– y porque ellas, por tanto, no logran expresar adecuadamente lo que Rosanvallon llama las funciones de representación, de legitimación de las instituciones, de control de los representantes y de producción de ciudadanía, que fueron los elementos claves que hicieron de las elecciones el elemento democratizador de la sociedad por excelencia y más allá de las reformas a los sistemas electorales, a la no reelección de los representantes, a la transparencia en el gasto electoral e incluso a los mecanismos de revocación y de juicios políticos, todo lo cual es valioso pero no logra enfrentar el problema del malestar y la desafección por razones de carácter político y sociológico.

Esto se ve ulteriormente afectado por la creciente desideologización de lo político que es propia de nuestro tiempo y que produce una rebaja de estándares éticos y genera una relación inédita de nuestras sociedades con la transparencia, un abordaje más individualizado de las cuestiones políticas va de la mano con una mayor exposición de los gobernantes a la observación de sus conductas cuando, a través de las redes sociales y de los medios electrónicos alternativos, asoma una nueva figura que Rosanvallon llama “el pueblo controlador” que denuncia y pone en cuestión las verdades establecidas, las versiones de los gobiernos y parlamentos y la propia vida personal de los líderes.

Sin embargo, el proceso de desideologización, los cambios sociológicos de la estructura social, el poder de las redes y el nuevo espacio de los sujetos en ellas termina por debilitar el rol de los partidos políticos, con lo cual declina también el de la oposición política, reemplazados por los descontentos –o indignados– que más que aspirar a tomar el poder, se yerguen en poderes contrademocráticos que se expresan sobre todo mediante manifestaciones callejeras, la mayor parte de las veces autoconvocadas y sin liderazgos visibles, que hacen retroceder a los gobiernos o los obligan a introducir modificaciones en las decisiones o incluso a cambiar completamente su hoja de ruta y el programa con el cual ganaron la contienda electoral.

Junto con ello, de manera natural se instala, en todos los regímenes políticos, un excesivo peso del poder ejecutivo, una “presidencialización” del poder y de las democracias, lo cual debilita la representación, que se sustentaba sociológicamente en cuerpos, clases, los que al escoger sus representantes conferían el grado de pluralidad en que se sostiene la legitimidad del sistema. Como señala Rosanvallon, hemos ingresado en una nueva era de la identidad, ligada al desarrollo de un individualismo de singularidad, relacionado con la complejización y heterogenización del mundo social, así como también con las profundas mutaciones del capitalismo, todo lo cual resulta difícil de representar por los instrumentos de una sociedad simple.

Ello implica que el individuo-historia, necesariamente singular, se ha superpuesto así al individuo-condición, más bien identificado de manera estable con un grupo, constituido en torno de una característica central. Por tanto, hoy representar situaciones sociales se vuelve entonces necesario, mientras que antes sólo se trataba de representar condiciones sociales.

Para Rosanvallon, la temporalidad de la vida política se ha transformado. Miremos el concepto de programa, que ha perdido su consistencia ideal en un mundo dominado por la incertidumbre, en el que cotidianamente es preciso lidiar con crisis locales y acontecimientos internacionales. Los programas establecían un vínculo entre el momento de la elección y el tiempo de la acción gubernamental. Pero la nueva relación con el tiempo/urgencia en que transcurre la vida de la sociedad digital y global, ligada a una mayor personalización de las confrontaciones, ha modificado esta capacidad de “proyección democrática” de la elección.

Para los ciudadanos, la falta de democracia significa no ser escuchados, ver que las decisiones se toman sin consulta, lo cual va mucho más allá del dato ciudadano/electoral constituido en el momento único de la elección de los gobernantes y de los representantes. Debe abordar lo que Lumhann llama la “institución invisible” que es la confianza y donde el ideal democrático progresa complejizando las instituciones y los procedimientos a partir de que el “pueblo” ya no es sólo una población que adquiere una mayoría de edad para ejercer la ciudadanía, sino que es también una dimensión histórica que debe ser permanentemente considerada en el ejercicio del poder.

Lo que aparece como más democráticamente legítimo es que el poder escuche las experiencias singulares, que tenga en cuenta las especificidades de cada situación. A los ciudadanos les importa cada vez más escuchar que la decisión que finalmente se toma con respecto a su caso los tome en cuenta; no quieren que su situación singular sea ignorada por la abstracción de las reglas.

De allí, plantea Rosanvallon, que la compasión y la empatía hayan adquirido un rol central en la vida política: hoy se despliega toda una nueva gestualidad del poder tendiente a mostrar la empatía que los gobernantes son capaces de tener con los gobernados, a mostrar cómo pueden comprender la singularidad de la experiencia de los ciudadanos concretos.

Rosanvallon plantea que estamos frente a nuevas formas de ser consideradas legítimas desde un punto de vista democrático, que no tienen que ver con la consagración en las urnas y los partidos políticos. Pero estas formas se basan en cualidades, que no están adquiridas de una vez y para siempre, sino que deben ser probadas de manera permanente en la conducta y la acción de las instituciones. Se trata de formas de legitimidad que apuntan a la durabilidad, pero al mismo tiempo son precarias, requieren que la sociedad perciba a las instituciones o comportamientos que las encarnan como imparciales, reflexivos o próximos.

Estas tres nuevas figuras de la legitimidad democrática componen un proceso de “descentramiento de las democracias”, es decir, de pérdida de centralidad de su dimensión electoral-representativa, y sus instituciones conforman la “democracia indirecta” como una parte del régimen político, que viene a compensar los límites y desencantos de la democracia electoral-representativa para ir más allá del conflicto subjetivo y partidario y de las formas de decisión mayoritarias.

Sin embargo, no hay que perder de vista la separación que crean los contrapoderes entre la sociedad civil y la esfera del gobierno dado que estos se distancian de las instituciones, las rechazan. Debilitan de este modo a los gobiernos a los que dirigen sus demandas y degradan comunicacionalmente a los políticos. En este tipo de transformación de la legitimidad democrática aparece, entonces, el rechazo de toda política como “politiquería”. El poder, la política, se presenta como el espacio de los enfrentamientos inútiles y negociaciones entre partidos y con ello se reduce en extremo el prestigio de la política, de los políticos y su propia legitimidad.

Pero la obra de Rosanvallon va más allá de las corrientes que han criticado la visión de la democracia centrada exclusivamente en los procedimientos agregativos electorales, como las llamadas “teorías de la democracia participativa” y las “teorías de la democracia deliberativa”. Coincido con Rocío Annunziata cuando señala que su concepción es una teoría de la democracia participativa, porque hace de la actividad ciudadana una dimensión ineludible de la democracia frente a cualquier idea del “gobierno de los políticos”, pero va más allá porque llama la atención sobre el abanico de formas en las que los ciudadanos se involucran y actúan en el mundo contemporáneo, aún sobre las que tienen efectos impolíticos; y porque permite reconocer en algunas formas de participación específicas, como los dispositivos participativos, las necesidades democráticas de un tipo de conducta de los gobernantes, llamados cada vez más a crear canales de atención de la singularidad de la experiencia de los ciudadanos.

Rosanvallon define a la democracia como conflicto y como consenso al mismo tiempo. Pero, a la vez, la define como un proyecto nunca cumplido plenamente y, por tanto, ve la democracia no como un modelo o varios modelos sino como un conjunto de experiencias inacabadas y multiplicadas. La democracia es régimen político, forma de gobernar, actividad ciudadana y forma de sociedad y, además, es plural y compleja en cada una de sus dimensiones.

Los desafíos son múltiples. La democracia de Rosanvallon es exigente, el desencanto es una positiva complicación. Como ideal, es subversiva, y como práctica teórica, debe ser la que crea las condiciones hegemónicas, culturales, del cambio permanente en una sociedad compleja, diferenciada, global, que ya no es analizable solamente a través del pensamiento lineal, de lo bueno y lo malo, del orden y de la crisis, como conceptos contrapuestos, ya que de la crisis puede surgir también un nuevo orden.

Comentarios