Recordamos dos “consignas” que se constituyeron en las bases del llamado proceso de recuperación de la democracia en nuestro país. Consignas que todavía están vigentes y que de vez en cuando aparecen en bocas de políticos de todos los sectores, pero que siempre están presentes. Son dos fantasmas de una transición todavía inconclusa.

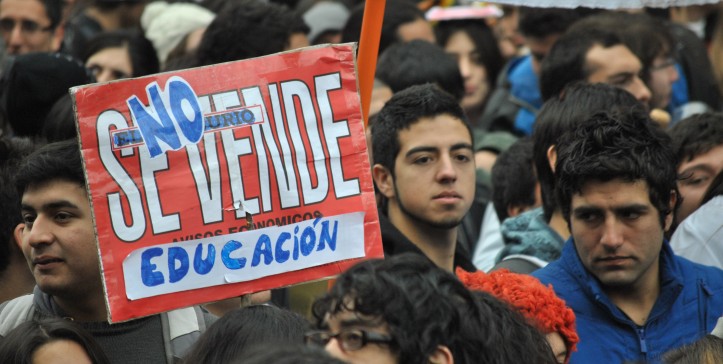

¿Por qué volver sobre ellas? Su evocación en estos momentos es para dejarlas en el olvido y no para volver a caer bajo su seducción. Aunque muchos encantadores querrán volver a utilizarlas para buscar una salida a las movilizaciones sociales, que en estos momentos encabezan los jóvenes en nuestro país.

Nuestra actual democracia se construyó en la medida de lo posible y bajo una política de los consensos. Dos consignas sobre las que se fundó todo el entramado político que dio/daba sostén a nuestra llamada ‘frágil democracia’. Fueron el faro que iluminó el proceso de transición para los actores políticos, los de la política tradicional por supuesto.

La consigna ‘en la medida de lo posible’ supuso que la democracia que se instaló a inicios de los noventa, fue una democracia que no tuvo un carácter fundacional como se hubiese esperado después del término de la dictadura militar. No fue una nueva democracia. Es la ‘democracia’ que instituyó el régimen militar avalada por los sectores de derecha y que por lo tanto, heredamos de los militares. Es una democracia que hasta el día de hoy se mantiene y que evidentemente ha sido sometida a maquillajes y a cirugías estéticas, pero su impronta ideológica (autoritaria y no participativa) se mantiene tal cual, construyendo así una jaula de hierro para nuestro sistema democrático, cuestión que está en la base del malestar actual.

Lo segundo, refiere a ‘la política de los consensos’. Como bien dice Tomás Moulian, ‘el consenso es la etapa superior del olvido’, del silencio. Es el consenso el que permitió que el entramado institucional avalado por la constitución del ochenta, se pudiera mantener. Cuando nos referimos al consenso, aludimos a una definición simplista del concepto, aquella que refiere a un acuerdo entre pocos, no al consentimiento entre todos los integrantes de una sociedad. Así, pasaron al olvido los anónimos y aquellos que no eran funcionales a la construcción de una democracia de carácter frágil, que según se nos decía, había que cuidar. Por lo tanto, no había que “hacer olas”, no había que quejarse. Nos enmudecimos. Sólo hablamos cuando había que visibilizar ciertas reivindicaciones muy puntuales. Solucionadas, nos volvíamos a callar. No hablábamos con sentido de país, sólo lo hacíamos en la medida de lo posible y según consensos.

Esto supuso la desmovilización de los llamados movimientos sociales, los cuales en aras de la construcción de una democracia que fue concebida como frágil, tenían que desaparecer o invisibilizarse en la llamada transición. No está demás señalar que gracias a estos movimientos fue posible que los actores políticos tradicionales pudieran ocupar un lugar y reclamar para sí la conducción del proceso de recuperación de la democracia. Entonces, no más movilizaciones y movimientos, porque no calzaban con el nuevo orden democrático o mejor dicho, porque ponían en riesgo la frágil democracia y su estabilidad. Y así hemos estado hasta ahora.

¿El mayor logro de esto? La desmovilización social y entender la política como una simple función de administración de las cosas, de competencias por el poder y el establecimientos de relaciones instrumentales y de una lógica tecnocrática. Es la política reducida a una mínima expresión; que se desconecta de la vida cotidiana, que se olvida de la afectividad vinculante. Una política que se configura como una “nuda vida” -si seguimos a Giorgio Agamben quien sigue a Benjamín-, concepto que refiere a algo que no está vivo ni muerto. Como alguna vez señalamos, supuso la construcción de una política muerta en vida, de zombis, que ya se lo querría George Romero, el padre del género, como guión para una película.

Se instaló una política vista como una existencia que fue despojada de todo valor, lo cual supuso la exclusión/expulsión social de la participación y de la ciudadanía. Así, un número significativo de sujetos tuvieron que vivir un “exilio político”, el cual se sumó a “otros exilios”: económicos, sociales, culturales, entre otros.

Esto es lo que nos recuerdan y nos refriegan las movilizaciones de hoy. El haber utilizado estas dos grandes consignas para ampararse en ellas y no avanzar, no sólo en las grandes transformaciones políticas que hubiesen permitido la construcción de una ‘democracia verdadera’, sino tampoco en la disminución de las desigualdades e inequidades sociales que tiene todavía el país, del cual tanto se enorgullecen algunos cuando se mencionan que somos parte de la OCDE.

Si ayer se traspasó el protagonismo a los actores políticos institucionalizados, que con su racionalidad prudente y realista construyeron una democracia de los consensos y en la medida de lo posible, hoy es la ciudadanía movilizada quien está revitalizando la política y no precisamente en los espacios tradicionales de ella. Por eso, no hay que volver a traspasar el protagonismo así como así a la política institucionalizada. Es el tiempo que la política institucionalizada aprenda de la ciudadanía si quiere seguir vigente, si quiere ser valorada nuevamente.

Así, en ‘medida de lo posible’ y la “política de los consensos’ es lo que parece estar llegando a su fin. Si esto es así, nos estamos enfrentando realmente al término de la transición a la democracia y quizás asistiendo a la construcción de una nueva democracia, cuestión que no se quiso –bueno algunos dirán que no se pudo- hacer en los últimos 20 años. Vamos de la mano de quienes siempre han sido denostados, los jóvenes; aquellos que siempre etiquetamos como: ‘apolíticos’, ‘amorales’, ‘incultos’ entre otros adjetivos. Son ellos quienes nos están indicando el camino. Sólo debemos seguirlos y aprender de ellos.

————

Foto: Simenon / Licencia CC

Comentarios

23 de agosto

Raúl, comparto buena parte de lo que planteas, pero creo importante problematizar y poner en contexto histórico las afirmaciones.

Sin duda, vistas desde la actualidad, ambas afirmaciones, verdaderos mantras de los modus operandi ejecutados por la Concertación, parecen una claudicación de quienes lideraron la lucha contra la dictadura, pero cabe preguntarse si era posible otra vía. No lo tengo claro. Con Pinochet como comandante en jefe, el senado artificialmente desequilibrado por los designados y un conjunto de «leyes de amarre» (una expresión que es complementaria a «en la medida de lo posible»), avanzar no parecía tan fácil como desde un Chile movilizado se ve.

Por otro lado, compartiendo la tesis de la desmovilización (algo de lo que no cabe duda y que es parte de la arquitectura de la transición), hay que hacerse la consulta de cuánta responsabilidad le cabe a los que fueron desmovilizados. Salvo el movimiento mapuche (que pagó y sigue pagando la consecuencias por ello), los secundarios en dos momentos (el mochilazo y los pingüinos) y algunos sectores de los trabajadores, al hacer el recuento de los 20 años, uno no ve movilizaciones permanentes. Más bien ve a grupos dirigentes del mundo social (entre ellos muchos de los que están convocando el paro de mañana) con una iniciativa más bien tímida. Cierto: la principal responsabilidad le cabe a la propia Concertación (hoy sufre las consecuencias de ello), pero el mundo social también es responsable de su propia desmovilización. La imagen de Insulza desactivando conflictos es quizá la foto perfecta para esta idea.

Por último, un ejercicio que yo realizo con frecuencia. Regresé a Chile en 1989 y tengo muy claro el país con el que me reencontré. Lo comparo con el Chile de 2011 y veo una sociedad más abierta, plural, diversa. Eso también es fruto de estos 20 años, la transformación cultural de Chile. Hace 21 años el financiamiento de la educación superior no era un problema, porque la educación superior no estaba en el horizonte de la mayoría de la gente. Hoy si lo está. Y porque lo está es que exigimos que sea un financiamiento equitativo, justo y que no genere lastres para aquellos que acceden a la universidad. Es como dicen los entendidos, la paradoja de la democracia: conforme ésta se profundiza, se acrecienta el malestar porque las personas son más libres para expresar sus anhelos y, sobre todo, sus expectativas no cumplidas.

0

23 de agosto

Enzo, completamente de acuerdo con tus observaciones. El ejercicio de escribir no es algo fácil y evidentemente realizar un análisis más profundo de lo que nos sucedió requeriría de más páginas y conversaciones. Creo que ha llegado la hora de eso. No sé si seremos nosotros los que haremos esto, aunque podríamos comenzarlo. Necesitamos reflexionar y no perder la memoria.

Es interesante volver sobre esos tiempos y tambien reconocer que quizás, sólo quizás, no lo hicimos tan bien. Y quizás, era posible otra vía, sólo quizás nuevamente. Evidentemente, no lo tenemos muy claro, pero decir eso creo yo, es mejor que andar por la vida diciendo ‘era lo que teníamos que hacer’ o era lo único que se podía hacer.

Por ejemplo, es interesante estudiar las llamadas «transiciones» de Uruguay y Argentina. Si es que no me equivoco, el primer país se dotó de un nuevo marco institucional borrando lo realizado por lo militares. En el segundo caso, hubo modificaciones a la constitución el año 94 pero cuatro años después se derogaron las leyes de punto final y obediencia debida. Nosotros no hicimos nada de eso. Quizás no se podía, pero nuevamente es un quizás.

EStoy de acuerdo contigo, de que la responsabilidad es de todos. Todos aceptamos las condiciones al inicio del retorno a la democracia. Unos triunfalmente y otros a regañadientes. Unos abandonaron definitivamente esa política, otros la tomaron ciegamente en sus brazos. Muchos, los más, privatizaron su vida, otros hicieron vida pública.

Pero esto, la herencia, auqelo que no hicimos, fue la crónica de una muerte anunciada, que se vislumbro y nadie se dignó a hacer algo. En el gobierno de Frei comenzamos el declive, el cual se fue agudizando en la elección de Lagos y después de Bachelet. Era obvio que Frei perdía -para mi por lo menos y así lo dije- precisemante, porque la herencia era insostenible.

Comparto contigo que los avances han sido notables en estos último años, pero no fueron lo suficientemente profundos. Nos quedamos en la superficie. Ahora todo el mundo reconoce esto. Y cuándo se estaba en el gobierno, por qué no se hizó más, pudiendo haberse realizado? Es lo mismo que se está pidiendo ahora, porque precisamente se puede hacer más.

Esto da para largo, pero me alegro que esté sucediendo ahora -no por que estemos en un gobierno de derecha- porque era necesario ponerse en marcha y la marcha la iniciaron aquellos de quienes menos se esperaba algo: los actores secundarios.

ES bueno también ponerse a escribir, discutir, reflexionar; poner tesis encima de la mesa y ver como tratamos de entendemos todo esto. Ese es el desafío para todos nosotros.

23 de agosto

Raúl, es imposible escribir la historia sobre los caminos alternativos a los que realmente se recorrieron. Podríamos llegar incluso a reconocer y ponernos de acuerdo que existían otras rutas, pero finalmente debemos analizar las que se tomaron. Y en eso somos nosotros, los que estuvimos ahí, los que desde distintas opciones y distintas responsabilidades, fuimos parte del elenco, como actores principales, secundarios o simples extras, los que debemos dar testimonio.

La comparación con los procesos de Uruguay y Argentina sin duda siempre es útil, pero reconozcamos que las dictaduras en los tres países tuvieron términos muy distintos. En el caso nuestro, en el plebiscito del 88, el 44% de los chilenos dieron su apoyo al dictador, mientras pocos años antes en Argentina y Uruguay los dictadores abandonaban el poder en medio del descrédito generalizado. Podrás argumentar que ese 44% estaba basado en una falsa imagen (gente que no sabía o negaba lo relativo a la violación de los DDHH, gente que creía que Pinochet no era un ladrón, gente que creía que el chorreó funcionaba o terminaría funcionando). Pero esa falsa imagen pesaba mucho. ¿Cuál es mi punto? Reiterar lo que dije antes: hoy parece fácil lo que en 1990 debía medirse en una balanza que mostraba un precario equilibrio.

Pero compartiendo contigo que las democracias de los acuerdos y la política en la medida de lo posible son etapas superadas, la gran pregunta de fondo que esta movilización está instalando es cómo nos dotamos de mecanismos que permitan un diálogo permanente entre ciudadanía y clase política, como instalamos espacios que promuevan de manera eficiente la participación y cómo nos hacemos cargo de lo que en esos espacios (esencialmente deliberativos) se construya. Lo peor que podría pasar es que el conflicto educacional logre solucionarse pero no queden instaladas las nuevas maneras a través de la cuales como sociedad dirimiremos nuestras divergencias.

24 de agosto

Ta bien Zarzuri, te la compro casi toda. Sólo tendría cuidado con esa «segunda naturaleza» hegeliana en donde «acciones intencionadas producen consecuencias no intencionadas». No va a ser cosa que se fetichice más de la cuenta a los jóvenes y su epopeya se transforme en tierra fértil para el secuestro ideológico.

Un abrazo

-1

24 de agosto

Aguero!! Comment êtes-vous? Completamente de acuerdo en que podemos llegar al secuestro ideológico y con los peligros de la fetichización de los jóvenes. Algunas veces en la escritura -y no sólo en ella- tenemos que recorrer esos derroteros, de vocear en ese lenguaje.

abrazo y luego escribo

24 de agosto

Enzo, de acuerdo que es imposible escribir la historia sobre los caminos alternativos a los que realmente se recorrieron. Bueno, casi imposible. Los historiadores tienen un papel crucial en esto y siempre es necesario. La memoria nos hace ser lo que somos. La memoria no como un objeto de contemplación, sino como algo que moviliza hacia otros horizontes. Debemos aprender de nuestro pasado.

En todo caso, lo que vivió Aylwin fue complicado y en realidad se hizo lo que se pudo. Yo creo estuvo bien para esos primeros cuatro años de democracia, pero después no. Creo que hay que considerar a ese período, 1990-1994, un período especial. Pero de ahí en adelante, desde Frei, se siguió el mismo camino.

De acuerdo con lo de Argentina y Uruguay. Habría que ver qué pasó en esas sociedades –no sólo la derrota de los militares- porque después hicieron transformaciones. Argentina más tarde.

Nosotros no hicimos ninguna. Bueno, algo se hizo en el gobierno de Lagos. Pero, ¿cuántos años pasaron? En todo caso, la responsabilidad fue de todos.

Precisamente, respecto de tú pregunta de cómo nos dotamos de mecanismos de diálogo permanente entre ciudadanía y clase política, es que volver a la memoria se hace indispensable a mi parecer. Yo estoy tratando de entender cómo llegamos a esto; cuáles fueron las racionalidades que se pusieron en juego y construyeron esto que tenemos, para precisamente entender las “nuevas racionalidades” en marcha. Suena pretencioso, pero es un juego intelectual de contadores de cuentos, como nosotros, que andamos buscando el cofre del tesoro de cómo construir nuevas formas de participación y ciudadanía

Y sobre lo último que tú dices: ‘Lo peor que podría pasar es que el conflicto educacional logre solucionarse pero no queden instaladas las nuevas maneras a través de la cuales como sociedad dirimiremos nuestras divergencias.’ Estoy muy de acuerdo y a eso debemos apuntar.

0