Las pretensiones de Bolivia a una salida soberana al mar, no son nuevas. Durante el gobierno militar, y el gobierno de Bachelet, existieron posibilidades reales de una salida al conflicto o por lo menos, los intentos más cercanos de los que se tenga memoria. Sin embargo, las intenciones de buena voluntad por parte de los países se vieron truncadas, y para el gobierno de Morales, el cambio de gobierno en Chile no representaba ninguna opción ventajosa respecto de una materialización de la demanda marítima.

El tema del mar con Bolivia es mucho más complejo que el conflicto con Perú, puesto que lo que se encuentra en discusión con el gobierno de Morales es una salida soberana al mar, y no unos kilómetros más o menos de océano, como es el caso con Perú. A pesar de que estratégicamente, resulta muy conveniente para Perú obtener más kilómetros de mar.

Y es que hablar de pérdida de soberanía, además de ser complejo, pone los pelos de punta. En muchos sectores de la clase política y de la sociedad, la idea suena a entreguismo puro. Peor es si hablamos de voluntades, puesto que ningún gobierno de la Concertación se quiso hacer cargo de aquella mochila, sólo con Bachelet algunos nos emocionamos en cierta medida, con el diálogo constante, fraternal y recíproco que tenían ambos gobiernos a nivel de mandatarios, pero finalmente no salió humo blanco y volvimos donde mismo. Paradojal sería el plan de Pinochet y el famoso “corredor”, ofrecido a Hugo Bánzer en el “acuerdo de Charaña”, el cual pasaría entre la frontera de nuestro país con Perú. Un gobierno dirigido por militares entregando espacio territorial del propio país no suena muy lógico para muchos.

El resto es cuento viejo. “El candado” que posee Perú, como cláusula del tratado firmado con Chile, que le otorga la capacidad de vetar o aprobar en cualquier materia que involucre lo que antes era considerado suelo peruano, fue uno de los factores decisivos que impidió una salida al mar para Bolivia por un corredor entre la frontera de Chile con Perú. Esta negación del Perú se debe primordialmente a los intereses que hasta el día de hoy tiene. Estos intereses no se relacionan con la controversia del hito 1, que está en disputa actualmente en la Haya, sino que, hacen referencia a la histórica pretensión reivindicadora del Estado peruano de recobrar su “estrellita del sur”: la ciudad de Arica.

Es sabida y conocida la profunda herida que produjo para el Perú la pérdida de Tacna y Tarapacá. Ello ha valido para que políticos del Perú, a lo largo de la historia, esparzan por la sociedad un discurso antagónico contra Chile, del tipo reivindicatorio. Y no se les culpa, puesto que una guerra, como fue la del Pacífico, sólo trae miseria para quien se involucra en ella. Es cuestión de revisar la historia, por más oculta que ésta se encuentre. O darse el tiempo de investigar las políticas de Estado que se implementaron en el norte, durante el proceso post guerra, enmarcado en lo que se conoció como “chilenización de Tacna y Arica” de cara al plebiscito que se desarrollaría en las ciudades, con la finalidad de que la gente decidiera el destino de la ciudades: para Chile, o para Perú. El resultado fue un desastre: tropas chilenas arrasaron con centros sociales, capillas, con la poca administración estatal que quedaba en la zona – poblada en su mayoría por peruanos-. Hablamos de una matanza con la finalidad de equilibrar el número de habitantes para que las ciudades quedasen al mando de Chile. El nombre del Almirante y General Patricio Lynch quedó como un símbolo de la tiranía chilena en tierras peruanas.

Si se comienza a revisar estos antecedentes que parecen estar enterrados, es posible entender de cierta forma, la génesis de una odiosidad mutua, que responde claramente a un problema de carácter cultural. Principalmente, porque es la sociedad la que ha sido arrastrada a un conflicto que se inició por un choque de intereses comerciales y que, por responsabilidad, ni siquiera le compete.

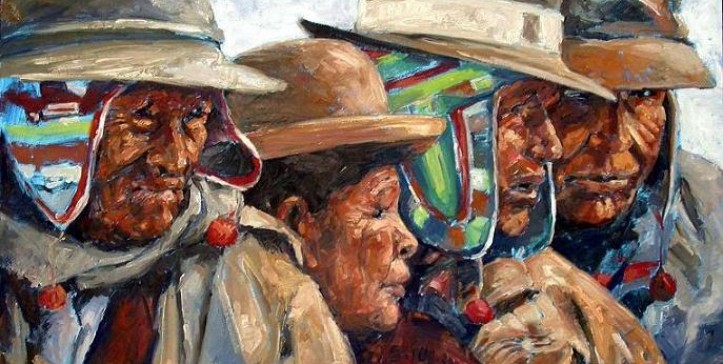

Siguiendo esta línea, fue la ignorancia popular, el poder de convencimiento y sometimiento de la elite, lo que llevó a la sociedad a tomar parte en un conflicto del cual sólo se puede decir que son víctimas. Digo esto a razón de varios factores determinantes de la odiosidad entre los países: i) las tácticas de reclutamiento para alistar al pueblo a la guerra, que iban desde una falsa exaltación patriótica, entrega de ropa y 6 pesos, lo que llamó la atención de los más desposeídos, reclutamiento forzoso de presos y de ciudadanos (después de las 10 pm quien fuera visto en la calle era reclutado), trabajadores de fundo, campesinos y mozos; ii) aprovechamiento político apelando al “patriotismo” exaltando el nacionalismo de forma abusiva para sortear problemas internos, o para obtener legitimidad; y iii) la instauración de un deber ser similar a la lógica europea, contraponiéndose a la cultura indígena de la región, desatendiendo los problemas, realidad y limitaciones propias.

En síntesis, sería interesante sentarse a reflexionar ¿de qué hablamos exactamente cuando escuchamos, o nosotros mismos nos referimos de forma apresurada, al problema con Bolivia y Perú? ¡No a una salida al mar para Bolivia! Menos para Perú; “ganamos” la guerra; toda una gama de bromas de mal gusto y epítetos peyorativos contra peruanos; bolivianos; colombianos; y en el último tiempo haitianos. Queda en evidencia un menosprecio racial, al color de piel, vemos un “negro” en la calle y es pobre, limosnero, indocumentado, y nos da inseguridad. Vemos a un rubio y nos brinda seguridad, le miramos y queremos hablarle, es sinónimo de progreso, aquel progreso que una vez, hace mucho tiempo atrás, unos pocos decidieron imponer. Ese “progreso” que nos llevó a una guerra cultural contra nosotros mismos.

Comentarios

08 de junio

El problema es sencillo (ok, no tanto pero supongamos que lo es): BOLIVIA DECLARO LA GUERRA. Cuando Chile invadio Antofagasta, que lo hizo, fue para impedir que Bolivia rematase las propiedades de los chilenos violando un tratado. No entremos en el asunto del Pacto secreto, sino en que hablamos de que Bolivia no fue inocente. Y esa «no inocencia» (para no llamarla culpabilidad) derivo en que cuando Chile intento negociar con Bolivia un cambio de actitud y el respeto del tratado y todo volvia a la normalidad, Bolivia lo rechazo. Chile declaro la guerra, Bolivia hizo lo mismo.

Declarar la guerra no es un juego. Hace muchos siglos que el mundo vive en guerra para no saber algo basico: las consecuencias las paga el vencido y el vencedor impone las normas. El problema es que Bolivia creyo que podia ganar. Tenia todo para hacerlo: mas soldados, armas, la alianza con Peru, el apoyo directo que le dio Argentina… Chile no estaba en posicion de ganar la guerra, por algo don Miguel Grau puso en jaque al pais casi todo 1879. Pero la gano. Bolivia no puede entender eso.

¿Y por que no lo entiende? No lo se. Pero cuando uno lee a historiadores bolivianos post-guerra ve que hablan como si Chile hubiera tenido armas de rayos laser. No es la perdida economica ni las consecuencias de ella lo que impide a Bolivia asumir la situacion, es algo mas profundo. Porque un pais, que realmente hubiera comprendido lo que es la guerra, no se habría embarcado unas decadas despues en otra mas desastroza todavia, como fue la Guerra del Chaco de 1932. Y si lees sobre la Guerra del Chaco veras que fue Bolivia la que la inicio, usando similares argumentos que los dichos por Chile en 1879 sobre Antofagasta.

¿De que hablamos en el caso de Peru? De un pais que nos traiciono. Porque pasas por alto ciertas cosas: que Chile fue muy solidario con Peru en su conflicto contra España, en el que incluso acabamos bombardeados ¿y como nos pago Peru? Firmando un pacto secreto con Bolivia contra Chile. ¿Que se merecian los peruanos de esa epoca lo que ocurrio en Lima? No. Pero no vengas con que por lo que paso en Lima Chile puede sentir «culpa» o «remordimientos», porque HABLAMOS DE UNA GUERRA. ¿Acaso crees que los soldados peruanos habrian actuado distinto? No. Y no es «no» porque estemos en esta situacion, sino porque no hay ningun conflicto en que los soldados no hayan violado mujeres, provocado desmanes, destruido propiedad privada… ¿No ocurrio en Irak, en Afganistan, no han sido acusados casos azules por violar y matar personas? Peru presenta las cosas como si fuera la mas victima de las victimas. Pero en sus diferentes conflictos ha mostrado conductas similares a las que reprocha a Chile. Es mas, Peru acusa a Chile siempre que puede de fomentar la carrera armamentista y de querer agredir a Peru… cuando la ultima guerra en el continente la protagonizo Peru al agredir a Ecuador. Chile, desde la guerra del Pacifico, solo ha declarado 1 vez la guerra y fue contra el Eje. Y fue obligado a hacerlo.

Hablas de epitetos peyorativos contra peruanos, bolivianos y haitianos. Supongo que hablas de los que los chilenos les dirigen a ellos. ¿Sabes que en Bolivia y Peru la esclavitud de indigenas persiste? ¿Sabes que Bolivia es uno de los paises con mas trafico humano de la region? ¿Sabes que muchos peruanos prefieren estar en Chile donde nadie les trata de «cholos» porque ese termino se los dan en Peru sus compatriotas? ¿Sabes que Haiti las niñas de 8 años son vendidas como esclavas sexuales? Y no es decir «los chilenos no somos racistas» porque sí, lo somos, pero ¿que odiamos a nuestros vecinos? El odio interno en los casos que mencionas es infinitamente peor a cualquier comentario ridiculo de un chileno en algun foro perdido.

Ademas, si no estuvieran mañana, tarde y noche con lo de la Guerra ni siquiera nos acordariamos de ella. Muchos se han enterado quien es Baquedano por los peruanos que en la clase de Historia de Chile.

Y para que veas otras aristas del problema: hay conferencias de los paises sin litoral (que son mas de 30 en el mundo, Bolivia no es la pobrecita huerfana). En todas esas conferencias, organizadas por la UNCTAD, Bolivia hace el reclamo contra Chile, y no ha recibido apoyo. El tratado de 1904 le garantiza a Boliva libre transito (aunque claro, por seguridad hay que supervisarlo porque ademas de trafico humano hay trafico de drogas en Bolivia). ¿Sabes que ese es el unico derecho real que pueden exigir tienen los paises sin litoral? Bolivia lo tiene garantizado por tratado. Puede alegar que Chile no lo ha cumplido, pero eso no es causal para invalidar el tratado como pretende Bolivia. Y eso no lo digo yo, se lo ha dicho la Corte Permanente de Arbitraje a la que Chile y Bolivia pertenecen. ¿Por que crees que en casi 100 años Bolivia jamas ha demandado a Chile? La Corte Permanente de Justicia se creo en 1921, su heredera es la Corte Internacional. Si Bolivia tuviera un argumento, hace mucho que lo habria usado. Pero no lo tiene.

Y no lo tiene porque vuelvo a repetir: son mas de 30 paises sin litoral. Mas de 30 paises que lo perdieron ya fuera por una guerra, por anexión, por lo que fuera. Imagina si la Corte le exigiera a Chile devolver territorio a Bolivia ¿sabes la que se armaria en el mundo? Por eso la Corte muy rara vez (y por rara vez es casi nunca) acepta casos en que haya que revisar un tratado de limites, salvo que sea por alguna violacion de dicho tratado. No le importa a la Corte si el tratado lo firmo un dictador o fue impuesto por un vencedor: en limites, habiendo un tratado, la Corte aplica pacta sunt servanda.

Cuando hablamos de este caso, no hablamos de «paises hermanos», «solidaridad» y payasadas de esas. Hablamos de Estados, y los Estados no tienen por que ser generosos, ni amigos, ni nada, sino respetuosos entre ellos y con el derecho internacional vigente que regula sus relaciones. Ese es el deber de todo Estado, y lo demas son alianzas, acuerdos, negociaciones… Bolivia tiene una situacion geografica que la obliga a negociar, como obliga a los mas de 30 paises sin litoral. Chile esta abierto a negociar siempre y cuando sea dentro de los terminos del tratado de 1904 y en cuanto no signifique afectar su soberania (entendiendo a los muchos chilenos que viven en esa zona que se verian afectados por esa «solidaridad») Y no se puede obligar a Chile a nada, porque tampoco los chilenos podemos obligar a Bolivia a nada. Los problemas que tiene Bolivia es asunto de los bolivianos resolverlos, como es el caso de los problemas que tenemos en Chile. ¿Vamos nosotros cada 20 segundos acusando a los argentinos de nuestros dramas porque nos quitaron la Patagonia? No. Bolivia tiene que hacer lo mismo, porque este cuento de la guerra siempre ha sido una miserable excusa para sus incompetentes gobernantes para disfrazar sus mediocridades. Y Peru… pues que los peruanos hagan lo que quieran, y si tan solidarios son con los bolivianos que le den ellos territorio. A los chilenos no nos conviene, y para desgracia de Bolivia el primer deber de Chile es hacia los chilenos.

+2

02 de julio

Deja tu comentario aqui…

0

04 de septiembre

Felicitaciones por este site. Los articulos del autor y los posteriores comentarios de los lectores, al margen del punto de vista, bien mesurados y sin faltas de respeto. Naci y creci en Peru. Desde pequenhos la historia que nos ensenhan en la escuela nos lleva a odiar primero a espanha por lo de la conquista, luego nos olvidamos de espanha y nos hacen odiar a chile por la guerra del pacifico… Un saludo de alguien que busca superar sus odios.

02 de julio

Muy de acuerdo con Marcela. Y …… cortito :

Arica y Parinacota tambien son chilenos y deben acordarse de nosotros no solo para las elecciones o para defender el territorio,

¿saben que el costo de la vida es aceptable porque vivimos de Tacna’?, principalmente.

Y nada mas

+2

27 de enero

Existe una equivocacion y error al exponer las negociaciones entre Bolivia y Chile en la epoca de Pinochet , la negociacion no era un regalo ni entrega gratuita de territorio, como pretenden bolivianos , sino un intercambio territorial , territorio boliviano a cambio de territorio maritimo, y una fraja territorial en Chile , no mencionar esto constituye un craso error y desvirtua la validez del articulo.

+1