Los papeles producidos por los pueblos de habla maya (huun) y por los Mexica o «aztecas» (āmatl) son los más famosos en la historia de la Mesoamérica indígena. Sin embargo, no fueron los únicos. La tradición de utilizar materiales vegetales —en concreto, las cortezas internas de algunos árboles— para la confección de telas y papeles (es decir, láminas lo suficientemente finas como para poder ser moldeadas y pintadas) fue cultivada por muchas otras sociedades en ese rincón de Abya Yala. Algunos de esos grupos lo siguen haciendo aún hoy, aunque el uso que dan al material es algo distinto. No en vano los contextos y las circunstancias han cambiado, a veces de manera radical.

Si bien en algún momento se estableció, por equivocación (y el error se perpetuó), que el papel prehispánico centroamericano se elaboraba con fibras de metl o agave, en realidad se utilizó la corteza interna de ciertas moráceas (sobre todo de los géneros Ficus y Morus) y de algunos árboles y arbustos similares. El cronista de Indias Pedro Mártir de Anglería confirmó el hecho en De insulis nuper inventis (1532): «ex ficuum tabellis fiunt libelli». Las fibras vegetales que componían esas láminas solían empastarse con un engrudo probablemente extraído de las amatzauctli: orquídeas como Bletia campanulata, Epidendrum linkianum o Catasetum maculatum. Una vez secas, los pliegos de papel eran enlucidos con lo que algunas fuentes consideraron ser yeso, aunque en realidad se tratase de un bicarbonato de calcio de origen vegetal: posiblemente las cenizas de un arbusto yucateco llamado zactah o tizate (Zexmenia frutescens).Los papeles producidos por los pueblos de habla maya y por los Mexica o «aztecas» son los más famosos en la historia de la Mesoamérica indígena. Sin embargo, no fueron los únicos. La tradición de utilizar materiales vegetales para la confección de telas y papeles fue cultivada por muchas otras sociedades en ese rincón de Abya Yala.

En 1571, durante la travesía del médico y naturalista Francisco Hernández de Toledo a la Nueva España (considerada la primera expedición científica al Nuevo Mundo, 1570-1577), se elaboró la primera descripción detallada de cómo se fabricaba el papel y la tela de corteza entre los pueblos indígenas de América Central; en concreto, en la comunidad Nahua de Tepoztlán (norte del actual estado de Morelos). Entre las especies usadas para elaborar esos productos, Hernández citó el itzamatl (Ficus cotinifolia), el texcalamatl, tepeamatl, chilamatl o amacoztic (Ficus petiolaris), el tlacoamatl (Morus sp.), el huey amatl o iztacamatl (Ficus involuta) y el xalamatl (Ficus padifolia/pertusa).

El método relevado entonces continuó vigente por siglos en muchos rincones de América Central, pero especialmente en México, Honduras y Nicaragua.

Hasta principios del siglo XX, los Mayangna o Sumu del río Patuca, en Honduras, fabricaban tiras de papel al estilo prehispánico. Llamaban a ese material amat.

El amat era elaborado extrayendo tiras de corteza interna de distintos árboles. Atadas a una piedra, esas tiras eran sumergidas en un río durante varios días hasta que toda su savia lechosa se coagulase. Luego se sacaban del agua, y los restos de savia se raspaban. A continuación el material se secaba al sol, y luego se lo llevaba al interior de una casa, se lo humedecía y, colocado sobre un tronco liso, se lo golpeaba con un mazo de madera. Gradualmente las fibras se iban redistribuyendo en una lámina fina y dotada de cierta textura. Los Mayangna usaban el amat para elaborar vestimentas y mantas, y para sus rituales mágicos.

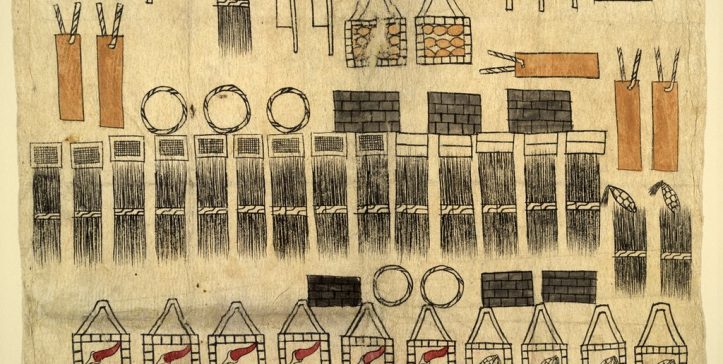

Los Otomí o Hñähñu (México) hacían algo similar, usando para ello la corteza interna de ciertas moráceas que crecían en las quebradas de los estados mexicanos de Puebla (comunidades de San Pablito e Ixtoloya), Hidalgo (San Gregorio y Xalapa) y Veracruz (Ixhuatlán). El proceso fue documentado en 1899 por el antropólogo estadounidense Frederick Starr, que analizó también los usos ceremoniales de ese papel nativo. La elaboración difería un poco de la de los Mayangna: tras secar las tiras, las mujeres Otomí las hervían con nixtamal, el residuo del agua en el que se remojaban mazorcas de maíz. Tras varias horas cociéndose, las fibras reblandecidas eran lavadas, para luego extenderlas sobre una mesa y golpearlas con un mazo muinto (de muini, «golpear»). De esa forma se las iba aglutinando lentamente, formando la lámina de papel, que en lengua hñähñu se denomina he’mi.

Para principios del siglo XX, los Otomí usaban, entre otras, la corteza interna de muxiconi o xalamatl limón (Ficus padifolia/pertusa), que producía un papel blanco; de xalamatl grande, que daba un papel morado oscuro; de popatza o xalamatl (Ficus goldmanii/crocata), blanco amarillento; de tzitzicastli o chichicaste (probablemente Jatropha urens), amarillo tenue; y de tzatzecuá (Morus celtidifolia), blanco.

Los Nahua de Chicontepec, en la Huasteca Baja del estado de Veracruz, recogían la corteza interna de algunas especies arbóreas en luna nueva y realizaban un proceso similar al de los Otomí. Ahora bien: en lugar de un mazo de madera, usaban un marlo de maíz endurecido al fuego. El papel resultaba más grueso, más recio y de textura más fina, y se llamaba cuah-amatl. Aprovechaban el chilamatl (Ficus padifolia/pertusa), el tecomaxochiamatl (Ficus involuta), el teotzitzicaztli (probablemente Urtica urens), el moral (Morus sp.) y a veces, especialmente cuando escaseaban las higueras silvestres, el huitzmamaxalli (Acacia cornigera).

Los Zapoteca o Binni záa fabricaban amate de moráceas, que ellos llamaban gui’chi beo («papel de higo») o gui’chi yága beo («papel del árbol del higo»). También elaboraban otro papel, hecho de majagua, una categoría de árbol del cual se extraían tiras de corteza, y que los zapotecos llamaban yága gui’chi («árbol de papel»). Tal categoría incluía varios géneros, como Heliocarpus, Bletia, Triumfetta, Guazuma, Physodium, Bombax y Trema. Por su parte, los Mazateca o Ha shuta enima usaban papel ceremonial hecho de un árbol llamado pojón-cahuite (poxon quahuitl, «árbol de tela rala», probablemente Trophis racemosa).

En la actualidad, las láminas de corteza continúan produciéndose, pero por muchas menos sociedades originarias, «industrializando» un tanto el sistema antiguo, y usando un número mucho menor de especies vegetales.

En México, los Otomí de San Pablito son los principales productores de amate del país; los Nahua, los Zapoteca y los Mazateca prácticamente han dejado de elaborarlo, y los pueblos de habla maya lo hacen aún, pero de forma muy limitada. El papel otomí tiene usos ceremoniales, y es usado como soporte para las expresiones artísticas de los vecinos Nahua de Chicontepec.

Más al sur, los Mayangna siguen elaborando el amat en la municipalidad de Bonanza (Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, Nicaragua), especialmente en la comunidad de Sakalwás. Al otro lado de la frontera, en Honduras, el pueblo Miskito hace lo propio en la Mosquitia, especialmente el colectivo Mairin Asla Daukanka Slilma Lakiaia, que trabaja en Wampusirpi (Reserva de la Biosfera de río Plátano) desde 2002. Cerca, mujeres de las sociedades Miskito, Tawahka (una parcialidad de los Mayangna) y Pech de la cuenca del río Patuca también confeccionan papel, en la cooperativa Won Helpka.

Tanto en Nicaragua como en Honduras, la materia prima se extrae sobre todo de la corteza interna del tuno, tunu, tikam o yakautak (Castilla tuno o Castilla falax). Las fibras se golpean sobre un pequeño madero (proceso conocido en miskito como tun-dusa y en sumu como lañlañ) con la ayuda de un mazo de madera, que recibe el nombre de la palma de cuyo tronco de fabrica (kahka en miskito, para en sumu). El resultado es una especie de tela, parda y áspera.

Una mucho más blanca y fina se obtiene de la corteza interna del huero o ani (en sumu, yakuta o yakanta, Ficus sp.) o del hule o tas (Castilla elastica); la tela es llamada tuno blanco (en miskito, tunu pihni; en sumu, yakanta), y solía ser la preferida por los brujos para sus encantamientos. El tas se utiliza sobre todo entre los Ulwa (otra parcialidad de los Mayangna), dado que el tunu no crece en su región; llaman al producto final tas-buana.

Lo que antaño se empleaba para escribir códices, como elemento ritual y para elaborar coberturas y vestimentas, en la actualidad sobrevive convertido en artesanías, elaboradas sobre todo por manos femeninas. Sin embargo, y a pesar de todos los cambios y las muchas pérdidas, la magia del antiguo āmatl mexica y del huun maya continúa viva en Mesoamérica.

Serie Palabras habitadas [13]. Saberes, libros y voces latinoamericanos. Una compilación de experiencias bibliotecarias desde Abya Yala.

Lecturas

- Civallero, Edgardo (2017). Los trazos sobre el amatl. Fuentes. Revista de la Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, 11 (50), mayo-junio 2017.

- Conzemius, Eduard (1984). Estudio etnográfico sobre los indios miskitos y sumus de Honduras y Nicaragua. San José: Libro Libre.

- Gutiérrez Solana, Nelly (1985). Códices de México: historia e interpretación de los grandes libros pintados prehispánicos. México: Panorama Editorial.

- Iglesias y Cabrera, Sonia (2013). Tradiciones populares mexicanas. México. Selector.

- Von Hagen, Victor Wolfgang (1944). The Aztec and Maya Papermakers. Nueva York: J. J. Augustin Publisher.

Comentarios