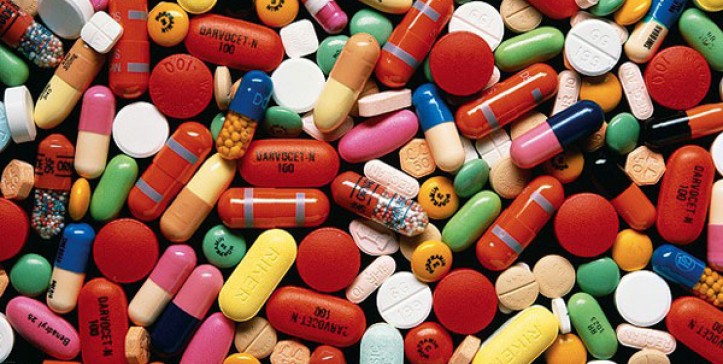

Se habla que ella es revolucionaria en el método, pues denuncia que las prácticas de la psiquiatría en los recintos clínicos son abusivas, arbitrarias y peligrosas, así también el uso indiscriminado –y poco mesurado- de medicamentos que causarían daños en el engranaje principal del sistema nervioso: el cerebro. Para esta contra-disciplina, la enfermedad mental no existe, por lo que los psiquiatras y las prescripciones no aplican, son un invento de la misma ciencia.

“Ya sabes, si te tratan como a un paciente, eres apto para actuar como tal” (Frances Farmer)

La antipsiquiatría es una corriente al interior de la psiquiatría que se aleja de la convencionalidad de la misma y se desenvuelve en prácticas heterodoxas de la disciplina, que intentan mostrar una ruptura en el método universalista que pregona la ciencia, para dar uniformidad al conocimiento que se obtiene con la aplicación de un algoritmo riguroso y con pretensiones apodícticas. La denominación de anti surge con el psiquiatra sudafricano David Cooper. También en ciertos contextos podría ser sindicada como psiquiatría crítica, aunque desde una óptica más teorética. Se reserva el prefijo “anti” para las prácticas.

Desde sus albores en la década de 1960 con la obra de Szasz, arremete en contra del método que los positivistas utilizan como cortafuegos de las disciplinas para ser científicas desde el siglo XIX. Sus tópicos de discusión van desde la crítica al sistema psiquiátrico imperante hasta la negación de la enfermedad mental, utilizada ésta como un instrumento de dominación e imposición de estándares y estatus.

Se habla que ella es revolucionaria en el método, pues denuncia que las prácticas de la psiquiatría en los recintos clínicos son abusivas, arbitrarias y peligrosas, así también el uso indiscriminado –y poco mesurado- de medicamentos que causarían daños en el engranaje principal del sistema nervioso: el cerebro. Para esta contra-disciplina, la enfermedad mental no existe, por lo que los psiquiatras y las prescripciones no aplican, son un invento de la misma ciencia. Las afecciones de la mente son situaciones normales que desarrollan las personas para defenderse de un ambiente social que es el que produce una alteración de la regularidad. La negación del carácter clínico de ella está amparada en la no existencia de anomalías biológicas que generen el malestar en el ser humano. Sin embargo, los tratamientos farmacológicos sí causan daños en el cerebro y esto, por la reacción que producen los distintos compuestos químicos al interactuar con el organismo. La medicación como una pseudosolución a un pseudoproblema.

La causa de una (supuesta) enfermedad mental es eminentemente social, vale decir, es el espacio de sociabilidad del individuo el que está perturbado y afectado por una anomalía y no el sujeto mismo. Ello otorga estímulos que para éste son totalmente normales.

De la realidad de la psiquiatría, la sociedad se ve enfrentada a una farmacratización, donde la disciplina (y lo que la rodea) oscila en el universo de las prescripciones, las leyes reguladoras de los medicamentos y la industria farmacéutica que a partir de la aplicación del principio de eficiencia y la maximización de utilidades se coluden para ganar el juego y lograr un equilibrio entre los riesgos económicos. La misma psiquiatría ha permeado en el campo de lo jurídico y lo ético, con el concepto de demencia y enfermedad mental, lo que en el marco penal podría atenuar o incluso extinguir la responsabilidad personalísima del individuo; en lo civil, incluso está incapacitada para realizar actos por sí mismos. La institución psiquiátrica se posiciona con el poder de etiquetar alas personas, de otorgarles un valor e incluso de definir –en último término- su posición en el cuerpo social en referencia a cómo es visto por los otros. La alteridad se ve influida de forma autoritaria por una de las partes, el margen de libertad en una sociedad es reducido y de ello dan cuenta ámbitos como los derechos sociales. Crítica y clínica, se dicotomiza la calidad de persona en normal y anormal, luego mediante la experimentación se sabría si se es lo uno o lo otro. Los de la primera categoría, subsisten en la sociedad sin problemas. Los otros, son excluidos o bien, sedados hasta que ya no pueden lanzar más palabras. Vásquez Rocca expone que “la ‘enfermedad mental’ deviene en una suerte de mecanismo social, regulado y determinado por la disciplina con el objeto de patologizar la heterogeneidad humana, su carácter antinómico y su singularidad”. A ello obedece el determinismo en función de lo que una ley (instrumento de medición) puede otorgarle a la psicología, en tanto, se admite que esta puede o no ser una ciencia positiva.

Reitero la importancia la dicotomía anterior en el plano jurídico, donde siempre en los procesos es posible pedir la prueba pericial a un psiquiatra para ver las circunstancias modificadoras de la pena. Mediante el discurso científico, no se duda de la experticia del profesional que entrega un diagnóstico, por lo mismo –y siguiendo a Carlos Pérez Soto- encontramos entonces que los ciudadanos están completamente expuestos a la irracionalidad posible, y al abuso, y que, en el extremo del argumento, se nos manda al psiquiatra por “nuestro bien”. La ciencia –en específico, el cientificismo según Todorov- es un universalismo. Asimismo, crea una suerte de obligatoriedad civil en tanto se pone a la cabeza de las relaciones de poder respecto a qué respuesta es científicamente favorable y cuál no. Entonces resulta ilusoria la heteronomía de las normas procesales (y penales) que imponen deberes a una persona de someterse a una terapia, a internarse en una clínica o a ser parte de un experimento. La desconfianza sobre el método de la psiquiatría como un entendimiento que no necesariamente se acerca a la verdad, a veces es tildado de superstición y no se está obligado a seguirla, a menos que sea una ciencia en sentido estricto, ¿acaso siempre la verdad procesal está sujeta a la ciencia cuando se recurre a ella?

La psiquiatría funciona como un dispositivo naturalizador de la opresión subjetiva a través por la somatización y la medicación del malestar y la rebeldía, con apoyo en el carácter apodíctico del conocimiento que la ciencia pregona. El método convencional se intenta insertar dentro del sentido común de la colectividad al prescribir soluciones a los malestares que surgen de contradicciones sociales visibles. La antipsiquiatría y la crítica con sus cánticos, anuncian la crisis de la práctica científica.

Comentarios

23 de enero

Interesante, no tenía idea de este tema. Es increíble como la ciencia quiere abarcarlo todo y constituirse en el «mejor» instrumento/herramienta de dominación.

+3

23 de enero

Gracias, Claudio. Te recomiendo esta caricatura titulada «la ciencia mala» (http://unamentecompleja.blogspot.com/2013/01/la-ciencia-mala.html) que en parte inicia una reflexión/una cruzada hacia el poder «dominador» de la ciencia.

23 de enero

La verdad no puedo opinar algo muy conciso, ya que está es la primera vez que leo algo semejante, pero es bastante interesante saber el como ‘una vez más’ el dinero, la ciencia y cuanta mier….. está metida en eso quieren controlar todo siga así amigo mio e insisto gracias por linkear siempre es un gusto leer tus articulos

+1

24 de enero

Sin duda, la psiquitaría como otras disciplinas estan inmersas en tradicional principio de causa-efecto, donde la diferencia o comportamiento «anormal» , tiene solo un origen. En este caso biológico, por lo tanto, la unica solución, segun ellos, tiene que ser de la misma naturaleza.

En relación a los efectos sobre el Sistema Nervioso, ecribes tú en términos generales, pero poco se sabe de la «calidad» de de algunos medicamentos, entendiendo, que los llamados de «ultima generación» tendrían menos efectos que los otros. ¿hay estudios? de esto. ¿algo se ha dicho de los medicamentos que usa el Auge, en la depresión o la psicosis? de la calidad de los mismos o los efctos adversos que estos causan.

Felicitaciones por tu articulo

+1

24 de enero

Estimado, sin ser experta en antipisquiatria, me parece que desconocer la existencia de toda las enfermedades mentales es simplista e inocente, estoy de acuerdo en que habrá muchos trastornos sobrediagnósticados como la depresión (en el caso de las mujeres), o el déficit atencional (en niños), lo que probablemente este asociado a intereses económicos, pero cuando por ejemplo hablamos de psicosis, de personas que han perdido el juicio de realidad, de personas que sufren inmensamente por esto, me parecería poco humano no entregar un tratamiento lo más completo posible, donde la terapia farmacológica será importante. Usted, estimado, cuántas tiempo ha vivido con una persona con un desorden psiquiátrico grave, sufre de alguno?, quizás no y por lo mismo no reconozca el valor de la farmacología. Por último, en el ámbito penal, qué propone entonces?, porque hasta donde yo sé a los abogados se les enseña derecho, no medicina, cada uno tendrá su área de conocimiento y de aporte.

+7

24 de enero

Paulina, el desconocimiento de la enfermedad mental por parte de la antipsiquiatría no viene a ser una cuestión simplista e inocente, es más, obedece a algo que excede la conmensurabilidad a la que la ciencia está acostumbrado y a causa de ello, resulta contradictorio afirmar un carácter científico de la psiquiatría. Lo que va de la mano con tomarse en serio el tema. Asimismo, la manifestación de lo interno del individuo hacia el exterior, genera muchas dudas y sí viene de una patología es enteramente difícil de saber. La terapia farmacológica en el supuesto de la antipsiquiatría no produciría efectos sanadores, más solo serían sedantes al individuo para que se homogeneice dentro de la sociedad. Ahora bien, la humanidad o no humanidad no parece ser algo cuestionable para la ciencia y sus criterios rectores, ¿desde cuándo la ciencia tiene una dimensión deontológica de lo humano?

Respecto del «reconocer el valor de la farmacología» no creo en la experiencia con un sujeto o en la propia, ello viene a ser una falacia argumentativa si es que se quiere hallar una verdad. Si es la ciencia la que debe otorgar valor a la farmacología no parece funcionar así el algoritmo para entregar una solución apodíctica. Y en el mismo punto, parafraseando a Benjamin, la experiencia como algo transmisible y no repetible, de ello no hay trasuntos fácticos y no hay validez en apelar a mi vivencia. No hay conocimiento al final del túnel en ello.

En el ámbito penal, la propuesta es a no considerar como una prueba plena el informe psiquiátrico para efectos de condicionar el juzgamiento del individuo ni tampoco, tenerlo como una prueba única. Y la preparación legal de médicos así como la preparación médica de abogados es de suma importancia si las disciplinas deben confluir en algún escenario, me refiero puntualmente a la responsabilidad del médico (a propósito de los supuestos de negligencia) y a la prueba pericial donde se recurre a médicos. No me parece que se pueda adjudicar un carácter predictivo a la práctica jurídica.

19 de julio

lo que yo entendi de esto es que la antisiquiatria niega el postulado de la «enfermedad mental» , no dice que aqui no pasa nada, lo que niega es ese paradigma de enfermedad mental…habla de una defensa que la mente elabora…es parecido a la medicina germanica cuando postula que no existen enfermedades solo programas biologicos. ademas dice que la ciencia juzga pr los efectos ,por los sintomas, creo que hay que salirse del paradigma convencional para entender esto

17 de septiembre

Los supuestos trastornos siempre son en el entorno de lo social,confabuladores que van de normales lentos y pausados en cuanto les superas para el medio de control te dan por loco es una pujada pensar que la gente tiene trastornos cuando mata viola asesina pena de cárcel y punto pero decir que trastornos desde la infancia solo por qué el niño es movido en una sociedad de discapacitados disfrazados de normal es una hija putada e visto asta superdotados menores ingresados ,y lo sé en carnes que llevo desde el colegio en Lineros son mafias bien engrasadas sigmund froid era farlopero hostias no tenéis ni puta idea y os engañan y encima os apuntáis al carro del control masivo

24 de enero

De acuerdo con Paulina, pero es interesante el fundamento de la antisiquiatria.

Saludos

+1

24 de enero

Hola Nico! (soy la misma Nico de fb y twitter xD)

Creo que lo que sostiene Paulina es lo que refleja mejor lo que pienso en el sentido de que sí, hay enfermedades sobredimensionadas (La depresión es un ejemplo claro) pero eso no quita que fuera de esos casos, las enfermedades psiquiátricas tengan una base biológica comprobada que se combate con fármacos.

Mi experiencia se dio con la depresión y en mi afán por conocer que mierda me pasaba le pedí a mi doctor que me explicara que cresta pasaba en mi cerebro. Explicarlo aquí sería larguísimo, pero en resumen existe una deficiencia neuronal que impide que el cerebro funcione como lo hace regularmente. Comencé con x dosis de fármacos y actualmente estoy terminando de tomarlos, ha sido un arduo proceso porque no es cosa de llegar y cortar la medicación, pero mi doctor ha programado mi tratamiento de manera que pronto deje de necesitar remedios. De hecho he terminado mi tratamiento en menos tiempo del que debería haberme demorado 🙂

Te recomiendo que, si quieres seguir ahondando sobre el tema, leas sobre psiquiatría en términos biologico-químicos (El doctor que me atendió pertenece a esa escuela y es excelente, hace clases de magister en la uchile).

Por ultimo, me gustaría que estos temas se aborden con mucha cautela porque fuera del desconocimiento científico de esto hay una incomprensión emocional en general por parte de las personas (Que se comprende porque las situaciones que se viven a raíz de estas enfermedades son, por decir lo menos, complejas y horrendas) que termina fomentando que los pacientes se queden sin apoyo de sus familiares o amigos.

De todas formas te felicito porque se nota el trabajo que hay detrás de tu escrito y por aportar a que estos temas se discutan abiertamente.

Saludos! 🙂

0

24 de enero

Como siempre Nicolás con temas interesantes. Este tema en específico es particularmente relevante, considerando que la siquiatría y el derecho son dos de los mecanismos de control social más sofisticados. Felicitaciones por la columna.

0

26 de enero

Interesante que un estudiante de derecho se preocupe por este tema. Buena columna, aunque no me convence la antipsiquiatría por su falta de humanidad.

-1

28 de marzo

es interesante la mirada de la anti-siquiatría. me recuerda a los postulados que actualmente utilizan los psicologos constructivistas, al negar el caracter biologivo de las patologias mentales. es posible sostener que sí, que la farmaceuticas lucran con las patologias de moda… la sobrediagnosticacion de la depresion y el deficit atencional, por ejemplo; pero no hay que desconocer que esta demostrado (via MRi) que hay diferencias inclusos morfologicas en los cerebros de los psicopatas y los esquizofrenicos en relacion a los sujetos «normales».

es cierto que la psiquiatria y el DSM se basan en una «normalidad estadistica» para clasificar las patologias. es posible, tambien, cuestionar la estadisticas y sus relaciones… no obstante no es posible negar o desconocer que el deficit de neurotransmisores producen fallas en las sinapsis y con eso la manifestacion de la patologia. el farmaco solo estabilizaría dicho desequilibrio… haciendo que un sujeto sea mas funcional. existen estudios donde es posible comparar cerebros y su funcionamiento; es por ellos que estoy de acuerdo con el hecho de que el ser humano necesita en algunos casos utilizar farmacos.

el problema radica en que no existe algun metodo para determinar qué farmaco es el correcto (algo asi como una prueba de sangre que indique los indices de neurotransmisores) por lo que elk psiquiatra se basa solo en la fenomenología. no obstante, la anti-psiquiatria tambien es una mirada politica respecto a la sociedad y sus metodos coercitivos. pero no podemos negar el caracter biologico del ser humano, y por extension, el juego entre los componentes de este sistema biologico que puede estar en equilibrio o no.

y es en el desequilibrio donde aparecen los farmacos y su uso. producen adiccion, es cierto, pero prefiero a un sujeto tranquilo, que pueda optar a una mejor calidad de vida que a uno sin farmacos con ideas suicidas, comiendose los dedos, irritable, sudoroso, con crisis de angustia y panico en ciualquier lugar. no podemos desconocer. un organismo cerrado, biologico requiere sustancias. químicos, para funcionar. es como alimentarse.

no se trata de caer en un cientificismo. hay que reconocer que las pericias siquiatricas en la mayoria de las veces suelen ser muy breves y apuntan a si existe consciencia de los actos cometidos.

no creo que la heteronomia de las normas procesales sea una ilusion. es mas, regulan de forma externa. el metodo cientifico utilizado por la medicina tampocxo es una ilusion. ingresar los juegos de poder a esta relacion es lo que presenta una realidad teñida por el observador. todo discurso tiene ideas poco objetivas. por tanto, buscamos un metodo «casi objetivo» para lograr la sanacion y mejorar la calidad de vida.

saludos

0

03 de mayo

hace 30 años que estoy en tratamiento psiquiatrico… pasando por altas dosis de medicamentos dentro de la amplia gama de «venenos quimicos»… que segun ellos (psiquiatras) que de cariño les llamo «los administradores de toxicos quimicos legales» me curarian mi supuesta esquizofrenia… la cual segun ellos no tenia cura…haciendo oidos sordos a mis argumentaciones de que nunca escuche voces… escepto de mi viejita que me llamaba a almorzar… si reconozco que en ese periodo oscuro de mi vida hablaba incoherencias sin logica ni sentido alguno… lo que hoy haciendo un analisis muy autocritico de esa pesadilla el diagnostico mas asertivo desde mi sentido comun es psicosis…pero después de ese infierno… y gracias al único PSIQUIATRA al cual respeto y respetare siempre y que me dio como regalo de vida… este equilibrio y esta sensatez de la cual me siento orgulloso y hoy mi felicidad ni mi bienestar no son suficientes… yo voy por la Plenitud… QUE ES MAS PERMANENTE Y ESTABLE… QUE HOY GRACIAS A MI ASCETISMO Y MI ALTRUISMO INNATO TIENEN ROSTRO Y NOMBRES DE MUJER… UNA MI ESENCIA, MI PERSONALIDAD…MI VOCACIÓN…MI DON…MI AMADA PSICOLOGÍA… Y LA OTRA LA MUJER DE CARNE Y HUESO QUE TENGA EL CORAJE DE DEJAR SU FRIVOLIDAD Y SUS BANALIDADES CONVENCIONALES… ME TOME DE LA MANO Y CON LA OTRA SE AFERRE FIRMEMENTE A SU CRISTO INTERIOR Y EMPECEMOS A CAMINAR BAJO UN CIELO ESTRELLADO EN BÚSQUEDA DEL AMOR… BAJO EL CONCEPTO DE LA FAMILIA LA ARMONÍA Y LA PLENITUD.

0

10 de septiembre

La locura no es una enfermedad.

0

28 de noviembre

Soy una gran seguidora de la antipsiquiatria…..

0

21 de enero

me podrías recomendar un centro o a un antipsiquiatra? gracias

01 de febrero

¿UNA VISION MISTICA ES UN PERJUDICIAL DELIRIO O UNA SALUDABLE EXPERIENCIA PARA EL SER HUMANO?http://youtu.be/trDdkDTvIk0

0

02 de marzo

Está muy interesante la exposición, sin embargo me llama la atención que la » antipsiquiatría» se adentre dentro de la misma psiquiatría, considerando que esta rama perteneciente a la medicina utiliza el método del modelo medico en su disciplina. Lo quiero exponer muy simple, inevitablemente

Se deja ver la contradicción del foco de la psiquiatría hacia si misma, me parece un intento de «mantener» intacta su filosofía y práctica más allá de lo gubernamental y político, podría ser con el paso del tiempo una practica muy cuestionada, es por estoque la mmisma se resguarda por así decirlo con incorporar esta otra mirada opuesta en si misma.

0

29 de diciembre

Cuentan que alguna vez en Cali, Colombia, los siquiatras en reunión indicaron que el matrimonio puede ser base de serias enfermedades mentales de la pareja y, en efecto, para evitarlas decidieron divorciarse y la mayor parte lo hicieron al unisono.

En Cali, también, alguna vez fui donde un psiquiatra pues no me sentia tranquilo con mi esposa. El hombre me aconsejo separarme y me contó que tenia el era feliz porque tenia seis divorcios.

Finalmente, alguna vez me sentía deprimido por una difícil situación económica. Así, pues, visite un psicólogo. Cuando entre a su consultorio lo vi en posición de loto pronunciando «el mantra» OOOOOOOMMMMMM. A renglon seguido cantaba: «luna que te pierdes (…) Se paro y me hizo poner en ropa interior al frente, casi pegado, a una pared y que le contara a ella mi problema. Total, salí lo mas pronto que pude y por allá jamas volví. HERNANDO SALGUERO FLOREZ PERIODISTA COLOMBIANO.

0

29 de diciembre

Dicen que el principio de la Psicología, es: HABLE; y el de la PSIQUIATRIA, es: no hable. Y le meten a uno una benzodiacepina para que vuelva a quitar la adicción. Un amigo me contó que alguna ve fue donde un psicólogo experto en psicoanálisis; así pues, lo tendió en un sofá y lo puso a hablar lo que se le ocurriera pues considero que la asociación libre lo iba a curar. El hombre llevaba más de media hora hablándole al techo del consultorio mientras su psicoanalista estaba sentado detrás del sofá con una libreta y lápiz en su mano. Mi amigo se le ocurrió pararse para decirle algo al psicólogo frente a frente, y quien lo iba a imaginar: el psicoanalista estaba felizmente dormido.

+1

07 de mayo

http://docs.wixstatic.com/ugd/986111_931c6888abc14652827153cc9026ec07.pdf

Echad un vistazo a esto, por favor. Es un relato antipsiquiátrco de gran profundidad.

0