Hay una relación directa entre soberanía y violencia. El Estado moderno se define, y en ello hay coincidencias, por monopolizar la violencia, que se pretende legítima, sobre un territorio y una población determinada. Se habla entonces de un Estado soberano, por cuanto no acata poder externo dentro de sus delimitaciones territoriales. El monopolio de la violencia, en un Estado democrático moderno, se supone delimitado por un cuerpo legal por todos conocido y respetado. El respeto, siempre en el ámbito de los supuestos, emanaría de la participación popular en la definición de ese cuerpo legal. El poder constituyente, esto es, una forma vital de ejercicio de la soberanía popular o soberanía social, se encargaría de establecer democráticamente el marco legal y, tan importante como eso, se traduciría en que la soberanía del Estado sería la expresión jurídica de la soberanía popular.

Ver perfil completo

Ver perfil completo

Los contenidos publicados en elquintopoder.cl son de exclusiva responsabilidad de sus respectivos autores.

Te invitamos a conocer nuestras Reglas de Comunidad

enzo-abbagliati

Muy buena entrada, Alberto, que deja planteado -a mi juicio correctamente- el problema de fondo. Lo de Aysén es ante todo un conflicto sobre cómo el Estado de Chile articula y se relaciona con las comunidades que habitan sus distintos territorios, y que rol juegan éstas en los procesos de toma de decisión. Por eso, la solución no pasa -necesariamente- por cuánta plata se pone en un plan de desarrollo regional que dé cuenta de un conjunto de demandas específicas, sino cómo y quiénes definen ese plan.

jorge1812

Creo que el cómo y quiénes ya no es el gobierno central, sino los gobiernos locales. Irremediablemente, el Estado chileno -y esto sin importar el gobierno de turno- se enfrenta ante un dilema, o sigue siendo centralista al extremo, pero sin reconocimiento soberano; o acepta que las sociedades cambian y que por tanto, su estructura de poder, centralista, hiperpresidencialista, hoy está obsoleta en contraste con una sociedad que quiere un poder más distribuido.

Ese dilema entre lo que podemos llamar centralismo -al que aún adscriben moros y cristianos- y lo que podemos llamar el federalismo en ciernes, es el que hoy comienza a situarse como tema. En lo personal, opto por el principio federativo.

marceleau

Me remito a los dos últimos párrafos del autor que me parecen algo maniqueos. El autor subestima la voluntad de diálogo de la sociedad chilena. que puede aflorar en situaciones mucho más complejas en términos de convivencia social, como por ejemplo, el año 1988. Reducir a la derecha a una máquina de violencia es caer en un simplismo riesgoso porque es una manifestación de miedo, y eso puede ser peor que el odio. Hinzpeter y Piñera no son la derecha.

alberto

si Hinzpeter y Piñera no son la derecha entonces es difícil saber cual es. Es el único Presidente de derecha electo en medio siglo, y la base de apoyo que mantiene es básicamente la misma que apoyó a la dictadura de derecha. La «voluntad de diálogo de la sociedad chilena» me queda más que clara. La que no aparece es la del Estado, y de este Gobierno en general. Las negociaciones de fines de la Dictadura obedecen a otras, muchas condiciones de posibilidad. La principal, que en ellas no participó la sociedad movilizada, si no sólo partidos políticos sobre la base de la desmovilización social. Por lo mismo, la tarea para el Estado, por ahora, es aprender a negociar con sectores distintos a los que han participado de su administración por demasiado tiempo.

exe

Profesor debido a errores en su mención a la Guerra de Chile Chico, recomiendo un libro de su colega, historiadora local, Danka Ivanoff Wellman: La Guerra de Chile Chico – Los pobladores no fueron derrotados..

alberto

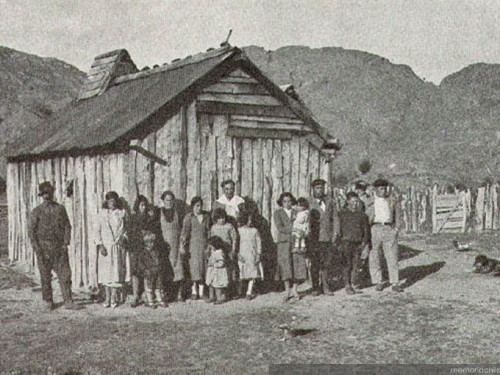

Conozco ese libro, y unas cuantas fuentes. Mi conclusión sobre la Guerra de Chile Chico es que significó una derrota para los colonos. Hubo varios muertos, viviendas incendiadas y desalojos, en lo inmediato. A mediano plazo, por supuesto, la colonización espontanea se mantuvo, escapando a las fronteras del latifundio, pero no se consiguió reconocimiento estatal al asentamiento libre salvo en excepciones, y durante la mayor parte del siglo XX resultó más factible establecerse más allá de la frontera chilena. La poca cesantía actual tiene que ver con el trabajo precario, si, pero también por la migración laboral a la otra Patagonia, la de la estepa.

Javier Sánchez

Para escribir y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Anda bastante perdido don Alberto. Le recomiendo lea la obra de la historiadora aisenina Danka ivanoff W. y sobre todo lea con atención La Guerra de Chile Chico

Alberto Harambour

En general soy cuidadoso, lo cual no impide que a veces me equivoque. Si usted me pudiera indicar en que ando tan perdido podría intentar corregir la falta.

Ver perfil completo

Ver perfil completo

jorge1812

Tu artículo explica muy bien cómo el Estado -da lo mismo el nombre que le coloquen o el carácter de los gobernantes- pasa a llevar derechos de propiedad de las personas.

Y claro, muchos dirán que sin Estado no hay derechos de propiedad, pero tal como describes, los colonos e incluso los pueblos originarios, ejercían el derecho de propiedad basado en el principio del primer ocupante, que es en definitiva un derecho de propiedad sobre la tierra establecido en base a quien la coloniza primero y además la trabajada.

Si aplicamos tal principio para evaluar la legitimidad y justicia de los derechos de propiedad vigentes, reconocidos por el Estado, nos llevaremos muchas sorpresas. No todos han sido establecidos por libre intercambio sino por conquista, es decir, mediante el uso de la fuerza y la coacción, aunque a todo eso le llame razón de Estado, patriotismo, pacificación, o lo que sea.

Saludos